【新聞稿】怕胖不敢吃飯?改變餐盤讓你健康又長壽 (1120627)

點閱次數:3141

民眾普遍以為少吃飯(碳水化合物)及多吃肉(蛋白質)能夠保持體態與增進健康,這樣的飲食型態近幾年蔚為風潮。殊不知有多項大型研究發現攝取過多或過少的碳水化合物均對健康不利,唯有適量未精製碳水化合物搭配植物性蛋白質有助於健康又長壽。董氏基金會提醒,碳水化合物在身體代謝上有其必要性,大腦、神經系統和肌肉皆需要碳水化合物作為能量來源。飲食中的碳水化合物來源除了乳品,幾乎來自植物性食物,這種以植物性食物作為基礎的植物性飲食法,兼顧環境友善、營養健康與多樣化。

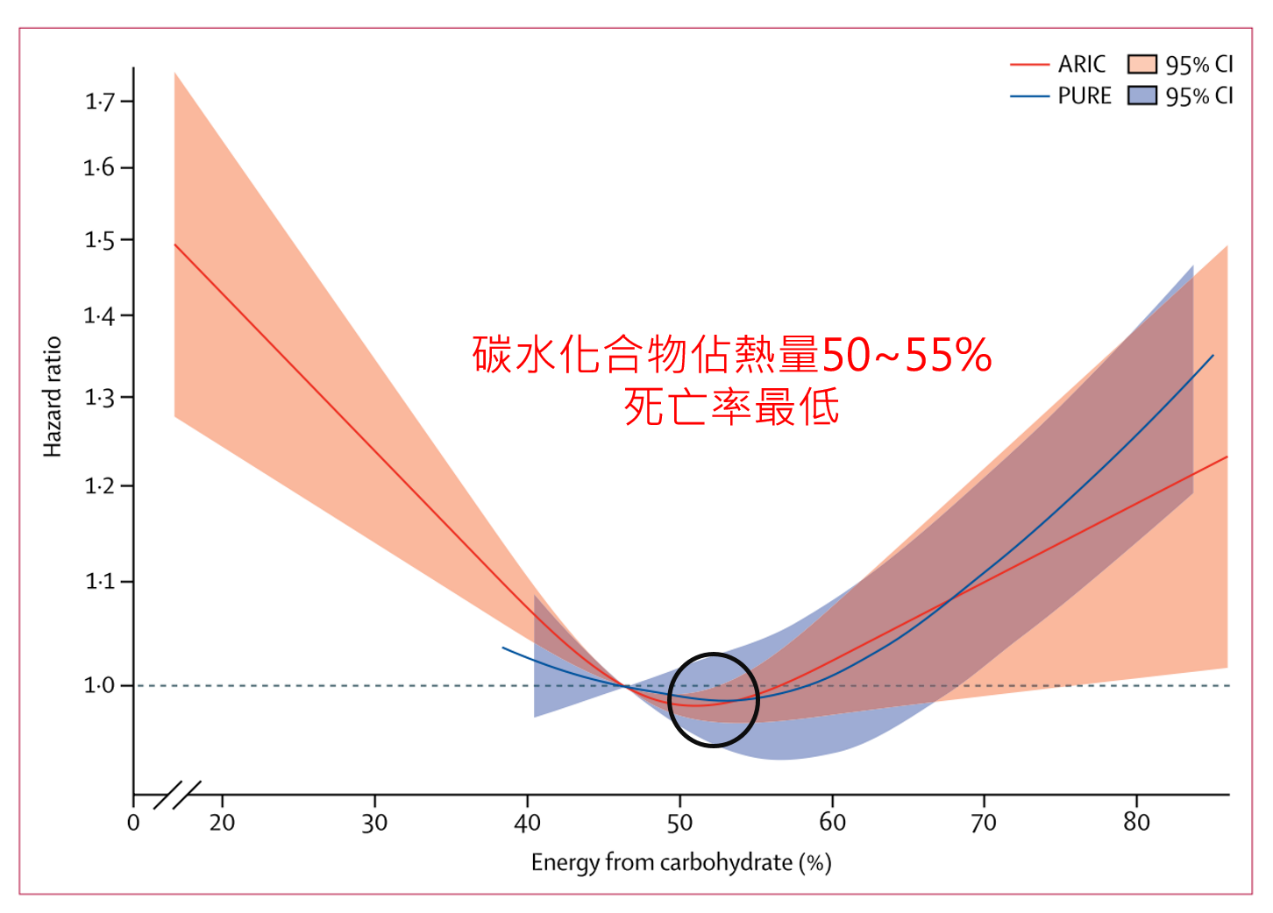

董氏基金會許惠玉主任引述2018年期刊《刺胳針公共健康The Lancet Public Health》,追蹤超過1萬5千位成人的飲食長達25年,估算發現碳水化合物攝取與死亡率呈U型關係,即碳水化合物吃太多、吃太少死亡率皆上升!死亡率最低的碳水化合物攝取比例約為總熱量的一半(50~55%,如圖)。

董氏基金會提醒,若還是想採取低碳飲食,應首重以植物性蛋白質取代,因同篇內容指出若以動物性蛋白質及脂質(紅肉-豬牛羊)取代碳水化合物時,死亡率顯著增加18%,反之,若以植物性蛋白質及脂質(未精製全榖雜糧、大豆、堅果等)取代時,死亡率顯著降低18%。這是因為動物性蛋白質及脂質會增加飽和脂肪、血基質鐵、膽固醇等攝取,可能會誘發發炎反應、生物老化和氧化壓力。而植物性蛋白質及脂質可增加膳食纖維、植化素等攝取,可見不同食物來源對健康的影響亦截然不同。

植物性飲食愛地球、護健康、助長壽

許惠玉進一步說明,以植物性食物為基礎的飲食方式以雜糧、穀物、蔬果、種子為主,但不完全排除健康動物性食物,稱為「植物性飲食」,是一種「愛地球護健康」的新形態飲食觀念,並具備六大好處(如表)。

表、植物性飲食的好處

|

對健康 |

對環境 |

|

|

植物性飲食適量的未精製碳水化合物配合植物性蛋白質,是健康又長壽的關鍵。董氏基金會再引述2022年期刊《細胞Cell》,若從20歲開始,飲食從典型的西式飲食轉變成富含豆類、全穀物和堅果,並且減少紅肉和加工肉品,則女性預期壽命將增加10.7歲、男性增加13歲;即使從60歲開始改變飲食,預期壽命也可以增加超過8歲。

未來食物改變餐盤

因應全球植物性飲食的趨勢,全球消費品大廠聯合利華與世界自然基金會和華盛頓大學公共衛生營養專業中心主任Drewnowski博士合作,推動「Future 50 Foods未來食物」植物性飲食的概念。為了在台灣廣泛推動植物性飲食,董氏基金會食品營養中心考量友善在地環境、食材可獲性、基因獨特性以及台灣民眾的飲食習慣等因素,從中嚴選出台灣30種未來食物清單,鼓勵民眾多以未來食物入菜,增加植物性食材的攝取,另也希望從消費端推動需求,鼓勵民眾多吃少見的食材品種,增加這類農作物種類成長,促進農業生物及飲食多樣性。

董氏基金會莫雅淳營養師建議,在飲食中實踐永續行動就從「改變餐盤」做起,每日的餐盤有一半比例為蔬菜和水果(且蔬菜多於水果),另一半主要包含全穀雜糧、植物性蛋白質、不飽和脂肪酸豐富之堅果種子及植物油、乳品和酌量動物性食物。以一日1800大卡為例:

|

類別及建議份量 |

攝取小撇步 |

台灣嚴選30種未來食物 |

|

全榖雜糧類 3碗(12份) |

● 盡量攝取未精製全榖雜糧類,至少占1/3,並選擇富含蛋白質的夾豆類、全穀類,可增加及延長飽足感,只要選對食物,還是可以有效的控制體重! |

台灣藜、蕎麥、紅薯山藥、蓮藕、台灣番薯、蠶豆、綠豆、米豆、紅豆、原住民樹豆、小米、黑米、豆薯 |

|

豆魚蛋肉類 5.5份 |

● 每天至少1餐換成植物性蛋白質。「豆魚蛋肉類」即是依攝取的優先順序做命名,優先選擇豆類和豆製品等植物性蛋白質,避免攝取較多飽和脂肪。 |

大豆家族 (黃豆、黑豆、毛豆) |

|

蔬菜類 熟食1.5碗(3份) |

● 多元選擇各色蔬果,可攝取膳食纖維、維生素及各式植化素,選擇當令、在地、新鮮。 ● 建議至少包含1份深色蔬菜、1份菇藻紫菜類食物。 ● 水果於正餐後接續食用,維生素C可促進鐵質之吸收率。 |

蔬菜類-金針菇、裙帶菜、秋葵、牛蒡、球花甘藍、羽衣甘藍、青江菜、紫甘藍、菠菜、西洋菜、紫菜、舞茸、白蘿蔔、苜蓿芽; 水果類-橘色小番茄 |

|

水果類 2份 |

||

|

油脂與堅果種子類 5份(油脂4茶匙+ 堅果1份) |

● 烹調選擇植物油,因動物脂肪較不利心血管健康。 ● 攝取原態無調味堅果種子,比起經過精煉的食用油,可同時攝取到必需營養素與植化素。 |

芝麻 |

|

乳品類 1杯 |

● 優質蛋白質的來源。 ● 國人飲食中鈣質攝取大多不足,每日攝取乳品是最容易滿足鈣質需求的方法。 |

|

莫雅淳營養師鼓勵民眾多元攝取各種植物性食材,因為飲食越多樣化,能攝取到更多不同種類的微量營養素。民眾可以在煮湯或烹飪料理時,加入各種不同的未來食物,一鍋就能攝取到不同的營養及好處,方便又省心!

董氏基金會呼籲,多植物性、少動物性的飲食模式是許多國家建議的健康飲食方式,亦提醒植物性飲食分為健康和較不健康(精製穀物、果汁、含糖飲料、甜點等)的食物選擇。正確的植物性飲食包含未精緻的全穀類、蔬菜類、水果類、豆類、堅果種子類,以原型食物為主,選用當令、在地的植物性食物,而非選擇萃取加工過之植物蛋白、植物蛋白粉、植物胺基酸等。另也特別注意應選擇健康的烹調方式,如:清蒸、水煮、汆燙、清燉、烘烤、滷、涼拌等,就能吃得健康又環保!期望喚醒全民對友善環境飲食的重視,讓全民了解如何吃得健康、均衡,盡己所能護衛地球並預防慢性病,更達到環境永續的目的。

資料來源:

1. Seidelmann, S. B., Claggett, B., Cheng, S., Henglin, M., Shah, A., Steffen, L. M., ... & Solomon, S. D. (2018). Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis. The Lancet Public Health, 3(9), e419-e428.

2. Longo, V. D., & Anderson, R. M. (2022). Nutrition, longevity and disease: From molecular mechanisms to interventions. Cell, 185(9), 1455-1470.

3. 衛生福利部國民健康署. (2022). 愛地球 護健康 植物為主飲食手冊. 臺北市: 衛生福利部國民健康署.。